四川在线消息(记者 付真卿 摄影报道)3月2日上午,成都市民叶先生到成都市交管局车管所办理机动车年审业务。他的车子处于6年免检期内,虽然不用上线检测,但还是需要领取张贴检验标志。叶先生没想到,今天他跑了一趟冤枉路。“现在检验标识电子化了,不用在贴纸质版的了。”车管所民警告诉叶先生。

从3月1日起,按照公安部的统一部署,机动车检验标志电子化、接受教育减免交通违法记分、提供交通事故处理进度和结果网上查询3项交管改革便民利企新措施开始在四川试点。其中,机动车检验标志电子化率先在成都试点。

怎样申领?“交管12123”APP一键搞定

3月2日是新举措试点的第一个工作日。在车管所民警的帮助下,叶先生只用了不到10分钟就完成了检验标志的申领工作。据成都市车管所业务指导科科长廖庆斌介绍,广大车主可以通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机APP申领、查看和使用机动车检验标志电子凭证。

“流程其实很简单。”廖庆斌说,车主只需要下载“交管12123”,绑定自己的机动车,然后在服务选项中选择“免检车申领检验标志”,如果车辆符合相关条件,就可以按照程序继续办理。

据廖庆斌介绍,目前机动车检验标志电子凭证可适用于5种情况:

1,办理注册、转移、变更等登记的车辆

办完机动车登记后发放检验标志纸质凭证,系统将自动生成检验标志电子凭证,机动车所有人可以通过互联网交通安全综合服务平台(www.122.gov.cn)或“交管12123”手机APP查看、下载、使用。

2,六年内免检车辆

机动车所有人可以直接通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机APP申领检验标志电子凭证,如需领取纸质凭证的,可以选择邮寄送达或到车管所自取。对机动车出境使用的,申请人应当申领检验标志纸质凭证。单位用户通过互联网交通安全综合服务管理平台(www.122.gov.cn)申领检验标志。

3,上线检验车辆

机动车上线检验合格后,检验机构在发放检验标志纸质凭证的同时,提示机动车所有人可网上查看、下载检验标志电子凭证。

4,在检验有效期内的车辆

可直接通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机APP查看、下载、使用检验标志电子凭证。

5,检验标志纸质凭证丢失、损毁的车辆

无需办理补领检验标志业务,可直接通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机APP查看、下载检验标志电子凭证,如需领取检验标志纸质凭证的,可选择邮寄送达或到车管所自取。

如何出示?3种方式出示使用

据廖庆斌介绍,实现电子化后,检验标志电子凭证可以通过在线出示、离线出示和打印出示等3种出示方式。

1,在线出示

车主直接登录“交管12123”手机APP,实时在线查询、出示本人名下或本人已备案机动车的检验标志电子凭证。单位用户通过互联网交通安全综合服务管理平台(www.122.gov.cn)下载有效的检验标志电子凭证。

2,离线出示

对于没有手机网络等情况,车主可以提前登录互联网交通安全综合服务平台(www.122.gov.cn)或“交管12123”手机APP,将检验标志电子凭证下载并存储于手机中,使用时直接出示。下载的电子凭证也可以转发、分享,使用时可直接出示。

3,打印出示

车主可以将网上下载的检验标志电子凭证打印为纸质凭证,使用时可出示打印的纸质凭证。

廖庆斌介绍,机动车检验标志电子凭证与纸质凭证具有同等效力,已领取检验标志电子凭证的车辆,不需要再粘贴纸质标志,免去群众粘贴(去除)检验标志的麻烦,公安交管部门不以机动车未放置(粘贴)检验标志为由进行处罚。

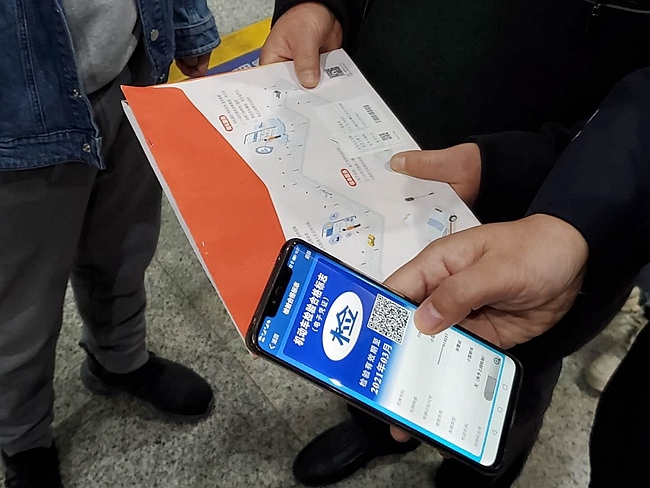

在驾车遇到交通民警执法检查时,驾驶人可以主动出示检验标志电子凭证,民警将通过警务执法终端扫描电子凭证二维码,核查电子凭证有效性和机动车状态;如未出示电子凭证,民警将通过警务执法终端或信息系统核查机动车状态,确认机动车是否在检验有效期内。对机动车在检验有效期内的,公安交管部门不以未出示检验标志电子凭证为由进行处罚。需要注意的是,以上执法检查要求,在试点地区和非试点地区均适用。

交通事故协商处理、理赔等环节如何使用?

据廖庆斌介绍,对发生可以自行协商处理的财损交通事故时,当事人可以通过“交管12123”APP扫描对方车辆检验标志电子凭证二维码,确认车辆是否在检验有效期内。

在保险理赔时,可以向保险公司理赔人员出示检验标志电子凭证,用于办理车辆保险理赔相关手续;保险公司理赔人员可以通过“交管12123”APP扫描车辆检验标志电子凭证二维码,确认车辆是否在检验有效期内。

还有哪些场景可使用?

据廖庆斌介绍,在租赁机动车时,承租人可以要求租赁公司提供车辆检验标志电子凭证,并通过“交管12123”APP扫描检验标志电子凭证二维码,确认车辆是否在检验有效期内,避免驾驶逾期未检验车辆可能造成的法律和安全风险。

同时,检验标志电子凭证也可以在二手车交易、车辆抵押等领域广泛应用,群众企业可以出示检验标志电子凭证,证明车辆检验状况,保护当事人双方合法权益。

扫一扫在手机上阅读本文章